|

En

raison de son caract�re privil�gi� pour sa d�fense, le site a connu une

occupation permanente depuis les temps les plus recul�s. La composition

de ses habitants, c'est d'abord le vieux socle berb�re, parce qu'on n'est

pas loin de la r�gion des Chaouias, c'est � dire des Berb�res de l'Est

alg�rien. Beaucoup plus en arri�re, il y a l'histoire avec la communaut�

juive et les Ottomans.

-

La

d�couverte en 1945 de sph�ro�diques � facettes sur le plateau du Mansourah

permet d'estimer � un million d'ann�es l'occupation du rocher par

les australopith�ques dont on aurait retrouv� les outils.

-

C'est

beaucoup plus tard, au pal�olithique (-45.000 ans avant notre

�re) que furent am�nag�es par l'Homme de Neandertal des habitations

permanentes dans les grottes, notamment celles du Mouflon et de l'Ours

au pied du versant Nord de Sidi M'Cid.

-

A

l'�poque Capsienne (environ -14.000 � - 9.000 ans avant notre �re)

la grotte des Pigeons (situ�e sous le boulevard de l'Ab�me pr�s de

l'ascenseur) aura certainement servie de point de repli aux habitants

des grottes de l'Ours et du Mouflon.

-

Du

n�olithique (environ - 10.000 � - 2.000 ans avant notre �re) ont �t�

retrouv�s diff�rents outils.

La civilisation m�galithique y a laiss� de nombreuses traces : dolmens,

monuments.

-

De

l'�ge des m�taux ont �t� retrouv�s en particulier un poin�on de bronze

et une massette de fer.

-

Puis,

huit civilisations ont occup� le site : numido-berb�re, ph�nicienne,

romaine, byzantine, arabe, turque, fran�aise et arabo-berb�re (avec

entre temps le passage en 429 des vandales).Â

"De Cirta à Constantine : La permanence d'une cité antique" par

Abdelkrim BADJADJA

"Constantine, la Jérusalem du Maghreb" : Conférence donnée par Benjamin Stora le 14 mars 2010

Antiquit�.

Chasseurs puis pasteurs et cultivateurs, les Berb�res sâorganis�rent

en tribus et en conf�d�rations, que les Grecs distinguaient sous les

noms de libyques, numides et maures.

Le langage berb�re s'appelle "tamazight", et n'a rien avoir

avec l'arabe, l'h�breu ou le punique,

On n'a trouv� aucune langue, ni �criture s'en rapprochant. Cette �criture

poss�de des caract�res tr�s proches du grec.

Les berb�res descendraient, selon une l�gende, du peuple atlante. Ceux-ci

seraient arriv�s en Afrique du nord par les �les Canaries.

Les

premiers H�breux vinrent, sans doute, m�l�s aux Ph�niciens, peut-�tre

un mill�naire avant J.-C. ; mais ce sont les pers�cutions en Orient,

avant et durant l'�poque romaine, qui d�termin�rent les principales

migrations vers l'Afrique du Nord o� de nombreuses tribus berb�res

furent juda�s�es

et apparaissent dans l'histoire au Ve si�cle avant J.C. Les

premiers H�breux vinrent, sans doute, m�l�s aux Ph�niciens, peut-�tre

un mill�naire avant J.-C. ; mais ce sont les pers�cutions en Orient,

avant et durant l'�poque romaine, qui d�termin�rent les principales

migrations vers l'Afrique du Nord o� de nombreuses tribus berb�res

furent juda�s�es

et apparaissent dans l'histoire au Ve si�cle avant J.C.

D'abord nommée Sarim Batim par les Cathaginois, Constantine est

d�j� connue

sous l'antiquit�,

depuis le IVe si�cle

avant J.C., sous le nom romain de Cirta. Cirta est la d�nomination romaine

du nom punique Kirtha qui signifie ville dans la langue des Cartaginois

Constantine

s'appelait Cirta, nom punique francisé, dans le sens

qu'ecrit en caractères latins mais prononcés à la

française. Je m'explique : en latin, la lettre c se

prononce k ou q quelque soit la voyelle qui la suit ; ci se prononce

ki ou qi en latin. Le nom de Constantine était donc Qirta.

Dans la transcription des noms puniques, Amazighs, Hébraïques

ou Celtes, rencontrés en Afrique, les Romains utilisaient

la lettre c , pour transcrire une lettre non latine equivalente

du qaf des langues semitiques. Un autre exemple proche est Calama

aujourd'hui Guelma. Le gaf est une variante qu qaf notamment dans

l'Est algérien. La transcription en français etait

conforme au lation, lorsque le la lettre c etait suivie des lettres

a ou o ; Qolo se transcrit Collo et Qala devient La Calle.

Néanmoins, la prononciation française est maintenant consacrée

puisque de nos jours les historiens algériens transcrivent en arabe Cirta

en utilisant la prononciation française (Sirta), alors que Qirta, la punique,

est d'origine cananéenne, proche des langues parlées au Proche

Orient.

Le mot qirta signifiait cité (importante). Carthage, la capitale

punique, est une contraction de Qirta haditha (ou Qirt hadash d'après

les premiers archéologues du site de Carthage) signifiant ville ou cité nouvelle.

Cherchell, ancienne capitale de Juba II qu'il rebaptisa Caesarea, s'appelait

jusqu'alors, Eol (Iol ou Jol) simplification de Qirta Iol (uyul) : Cité des

Dieux.

Rachid Benbahmed

Constantinois de souche et de coeur |

Il

est certain que des juifs y vivaient 3 si�cles auparavant.

Les berb�res nomades de Constantine ont adopt� le culte de Ball-Tanit

d�esse carthaginoise de la f�condit� dont le haut lieu des c�r�monies

para�t avoir �t� la colline d'El Hofra (actuel H�tel Transatlantique).On

trouve �galement trace de nombreux vestiges de la civilisation punique.

Un

mill�naire de vie antique.

Cirta

existait donc bien avant l'arriv�e des Romains et de Massinissa, son nom

berb�re ne nous est pas parvenu. Massinissa,

alors roi de Numidie, en avait fait sa capitale... Cirta

existait donc bien avant l'arriv�e des Romains et de Massinissa, son nom

berb�re ne nous est pas parvenu. Massinissa,

alors roi de Numidie, en avait fait sa capitale...

Refusant le partage de la Numidie en trois royaumes, Jugurtha parvint

� isoler Adherbal et il entreprit alors le si�ge de Cirta (actuellement

Constantine), o� s'�tait r�fugi� son adversaire soutenu par Rome.

En 112 av. J.C. le si�ge de Cirta, dont les fortifications avaient

�t� pourtant bien renforc�es, devait dur� cinq mois. Cette victoire permit

� Jugurtha de gouverner sans partage la Numidie et d'�viter ainsi que

le royaume l�gu� par Massinissa n'�clate en fiefs insignifiants.

L'histoire de Constantine dans lâantiquit� couvre un mill�naire si

on lâ�tend jusquâaux invasions arabes. On peut distinguer trois

grandes p�riodes :

- Les trois si�cles avant notre �re o� lâinfluence punique

est pr�pond�rante.

-Â

Les trois premiers si�cles apr�s J�sus-Christ qui sont ceux de lâEmpire

romain pa�en. En 311 apr�s J.-C. elle se r�volte contre Rome, au prix

de sa destruction par l'empereur Maxence. Elle est reconstruite en 313

par l'empereur Constantin

qui lui donne son nom. -Â

Les trois premiers si�cles apr�s J�sus-Christ qui sont ceux de lâEmpire

romain pa�en. En 311 apr�s J.-C. elle se r�volte contre Rome, au prix

de sa destruction par l'empereur Maxence. Elle est reconstruite en 313

par l'empereur Constantin

qui lui donne son nom.

C'est durant cette période qu'est

édifié le "castella" de Tiddis

(Castellum Tidditanorum) situé

à quelques kilomètres de Cirta.

- Les quatre si�cles allant de Constantin � lâapparition de

lâIslam, o� lâEmpire chr�tien, �branl� par les Vandales de Gens�ric

et prolong� par les Byzantins, a imprim� sa marque.

Quatre langues ont �t� parl�es durant ce mill�naire : le libyque, le

punique, le grec et le latin.

Les qualit�s morales des Cirt�ens les pr�paraient � bien accueillir le

message chr�tien. De fait, le christianisme comptait d�j� beaucoup de

fid�les � Cirta au milieu du IIIe si�cle lorsquâune pers�cution

sâabatt�t sur la communaut� naissante.

La paix de lâ�glise (en 313 par "l'�dit de Milan", l'empereur

Constantin accorda toute libert� de culte � l'�glise), permit aux Chr�tiens

de c�l�brer publiquement leur religion.

335 - Construction de l'ancien pont romain (Pont d'El Kantara)

Un

mill�naire sous le signe de l'Islam.

Les Arabes ont-ils conquis lâAlgérie ? (article paru dans Le Matin du 19 décembre 2009) en pdf

C'est

un grand mill�naire puisqu'en r�alit� il faut compter douze si�cles. Pour

mettre un premier ordre dans une suite d'�v�nements extr�mement complexes,

nous partagerons ce long espace de temps en quatre p�riodes de trois si�cles

chacune.

La premi�re p�riode, comprenant les VIIe, VIIIe et IXe si�cles, est pour

Constantine une p�riode de quasi autonomie, ce qui n'emp�che pas la ville

de subir le contrecoup des invasions arabes. La deuxi�me p�riode, embrassant

les Xe, XIe et XIIe si�cles, fait d�pendre Constantine principalement

de la Petite Kabylie et de Bougie, donc du Nord-Ouest. La troisi�me p�riode,

qui s'�tend sur les XIIIe XIVe et XVe si�cles, place Constantine dans

la mouvance de Tunis, sous la dynastie des Hafsides. La quatri�me p�riode

est celle de la domination turque qui couvre les XVIe, XVIIe et XVIIIe

si�cles. Constantine passe alors sous la tutelle d'Alger.

Le principal �v�nement qui a entra�n� l'arabisation de Constantine est

li� au destin des Fatimides.

C'est en Petite Kabylie que les Fatimides, au d�but du Xe si�cle, ont

recrut� leur arm�e dont les Ketama qui habitaient les montagnes au Nord

de Mila, et en form�rent le corps principal. Quand cette arm�e descendit

du djebel, elle eut besoin de bases et elle les trouva � Mua, � Constantine

et dans les anciens castella parmi lesquels Tiddis.

Au commencement du XVIe si�cle, Constantine comptait huit mille feux,

ce qui peut repr�senter environ quarante mille habitants. Il faut comprendre

dans ce chiffre, � c�t� d'une petite communaut� chr�tienne, les membres

d'une communaut� juive nombreuse.

On n'a pas de renseignements pr�cis sur la communaut� chr�tienne.

Seule est signal�e la pr�sence de G�nois au cours du XVe si�cle. Les colonies

de marchands n'�taient jamais nombreuses. Les marchands logeaient dans

des b�timents appel�s fondouks, dont la construction et les grosses r�parations

incombaient en g�n�ral � l'administration sultanienne. Ils avaient le

droit d'y poss�der une chapelle.

On est mieux renseign� sur la communaut� juive. Il semble d'ailleurs que

Constantine n'a jamais cess� d'avoir ses Juifs aux mÅurs fortement

berb�ris�es. Sous les Hafsides, les Isra�lites semblent avoir v�cu en

groupes diss�min�s parmi les Musulmans. Leur regroupement dans un seul

quartier ne date que de la fin du XVIIIe si�cle.

Quant � la population musulmane, il semble qu'elle ait �t� partag�e par

quartiers en factions inf�od�es aux chefs des familles les plus influentes.

On trouvait � Constantine une vieille bourgeoisie de grandes familles

jalouses entre elles de leur prestige s�culaire.

Fin

XVe si�cle

Il

est difficile de d�terminer l'�poque du premier �tablissement des Turcs

� Constantine. [â¦]

L'autorit� des Turcs ne s'est pas �tablie facilement. Les partisans des

Hafsides, au d�but de 1568, massacr�rent les Turcs et expuls�rent leurs

s�ides. Le pacha Mohammed dut, pour ramener l'ordre, conduire en personne

une exp�dition contre Constantine. La ville n'osa pas r�sister et ouvrit

ses portes sans combat. Les Abd el-Moum�ne, chefs du parti Hafside � Constantine,

furent d�finitivement vaincus et les Ouled Saoula �cart�s.

Constantine fut choisie au XVIe si�cle pour �tre la capitale du Beylik

de l'Est.

A propos de l'occupation turque et du Beylik de Constantine un site tr�s

beau et surtout tr�s document� : Le

beylik de Qacentina

1771-1792

Ce

fut Salah-Bey qui rendit

� Constantine son cachet de capitale et la dota d'�difices tels que la

mosqu�e et la medersa (�cole) de Sidi El-Kettani (actuellement place N�grier)

plus connu sous le nom de Djamaa El Kettani ou El Kettania, qui existe

toujours et qui n'a jamais ferm�e ses portes ; de nombreux arabisants

de Constantine y ont fait un passage... ; et la belle medersa de Sidi-L.Akhdar

o� se fait actuellement le cours sup�rieur d'arabe, sans parler de constructions

particuli�res telles que son habitation d'El-Blate.

Il cantonna les Juifs, jusqu'alors r�pandus un peu partout, g�n�s et g�nants,

dans le quartier de Charra (rue Grand), qui devint leur Ghetto.

Reconstruction du pont d'El Kantara par Salah Bey.

1830

La

prise d'Alger par les Fran�ais en 1830 posa � Constantine un cas de conscience.

Les principaux habitants se r�unirent chez le Cheikh el-Bled. Apr�s bien

des avis divers, il fut d�cid� de ne pas reconna�tre la domination fran�aise

et de continuer � ob�ir � El-Hadj Ahmed. C'est � Ahmed

Bey que l'on doit le fameux Palais

du Bey.

21

novembre 1836 21

novembre 1836

Ahmed

Bey combattit avec succ�s l'exp�dition fran�aise de Clauzel en repoussant

par deux fois les assauts fran�ais contre la porte d'El Kantara.

Â

Â

Â

13 octobre 1837

Derni�re

grande ville d'Alg�rie � r�sister aux fran�ais, Constantine tombe.

Le 12 octobre une canonnade redoubl�e ouvre la br�che.

Le 13 au matin, trois colonnes fortes d'un millier d'hommes donnent l'assaut

sous le commandement du lieutenant-colonel Lamorici�re.

La colonne Lamorici�re - les Zouaves - entre la premi�re et plante le

drapeau sur le mur d'enceinte. Se d�roule alors un combat rue par rue,

maison par maison.

Redoutant les repr�sailles des vainqueurs. la population tentera de fuir

par les gorges, on d�nombrera de ce fait plusieurs victimes.

Le colonel Combes sera tu� dans la bataille. Ben A�ssa, le lieutenant

du Bey s'�chappera par les gorges � l'aide de cordes. D�finitivement

d�fait le Bey Ahmed prit la fuite et se r�fugia dans les tribus du Sud

poursuivi par le Cheik El Arab aux ordres du g�n�ral Val�e. lequel recevait

le 12 novembre le b�ton de mar�chal de France. Il sera gouverneur g�n�ral

de l'Alg�rie de 1837 � 1840.

Lire

le r�cit d�taill� des deux si�ges de Constantine (1836 - 1837)

Une

page Web concernant cet événement

Cela

s'est passé un 13 octobre 1837, la chute de Constantine

La

prise de Constantine par le peintre Horace Vernet

L'évènement dans un manuel scolaire d'histoire (Malet et Isaac)

La prise de Constantine en cartes postales

Commence

alors la p�riode de colonisation.

Les

composantes de la communaut� pied-noir en Alg�rie.

-

Les

Fran�ais.

Les

d�buts du peuplement fran�ais en Alg�rie �voquent surtout deux images

: d'une part, celle des grands colons aventureux venus " en gants

glac�s en en habits noirs ", d'origine bourgeoise, qui n'h�sitent

pas � s'installer seuls au milieu des Arabes avec lesquels ils �tablissent

souvent de bons rapports et se lancent dans des entreprises agricoles

presque toujours ruineuses ; d'autre part, la naissance de Boufarik,

autour de la petite colonie du " bazar", et le v�ritable calvaire

des premiers habitants aux prises avec la fi�vre et l'ins�curit�.

Cependant la colonisation fran�aise d�s le d�but fut surtout urbaine

et elle le fut de plus en plus avec le temps, imit�e d'ailleurs par

tous les autres �l�ments europ�ens. Ce sont des Fran�ais qui, les premiers,

�l�vent de toute part maisons de commerce et magasins.

Si l'on excepte quelques tentatives de cr�ation de villages par des

entrepreneurs, c'est l'Etat qui demeure le ma�tre d'Åuvre, choisissant

les r�gions, fixant les p�rim�tres � lotir, recrutant les colons, leur

imposant les conditions � remplir pour devenir propri�taires.

Pratiquement la colonisation officielle se termine en 1928, avec la

cr�ation du dernier village.

-

Les

Europ�ens.

Aux

colons fran�ais s'ajout�rent des immigrants venant de toute l'Europe.

Dans l'ordre d'importance Espagnols, Italiens, Maltais (particuli�rement

� Constantine), Allemands, Belges, Suisses, Polonais, etcâ¦

-

Les

Alg�riens.

- Les

juifs.

A

la masse essentielle de Jud�o-Berb�res s'�taient ajout�s, surtout

dans les villes, � partir de la fin du XIIIe si�cle, les Juifs

chass�s d'Espagne et ensuite, � la fin du XVIIe si�cle et au d�but

du XVIIIe, les Juifs livournais.

- Une

composante d'origine musulmane.

Si

la naturalisation et l'�vang�lisation pouvaient appara�tre comme

les moyens d'une fusion entre la communaut� indig�ne et la communaut�

europ�enne, il est certain que la France n'a jamais pratiqu� syst�matiquement

ni l'une ni l'autre.

Le nombre total des naturalis�s ne d�passe pas 10.000 chez les

musulmans et l'acquisition de la citoyennet� fran�aise n'implique

pas ipso facto l'adh�sion � la communaut� europ�enne d'Alg�rie,

les liens affectifs et religieux restant tr�s forts avec la communaut�

d'origine.

Â

1844

D'une

ordonnance qui remonte au 9 juin 1844, le Rocher de Constantine prit un

caract�re hybride qu'il a conserv� de nos jours. Il fut en effet partag�

en deux parties, l'une europ�enne et l'autre musulmane. Dans la zone europ�enne,

qui se trouvait � l'Ouest, on per�a des rues rectilignes, orient�es Nord-Sud,

tandis que la zone musulmane conservait cette irr�gularit� et cette fantaisie

qui lui conf�rent encore maintenant un aspect si pittoresque.

1847

La

population indig�ne de Constantine diff�re par sa composition de celle

des autres villes de l'Alg�rie. Elle ne renferme qu'un tr�s petit nombre

de Turcs et de Koulouglis et pas de Maures. Elle se compose presque exclusivement

de familles arabes ou berb�res, venues de presque toutes les tribus de

la province, et d'isra�lites. Au 1er janvier 1847 elle �tait de 18.969

individus, dont 15.054 musulmans, 552 n�gres et 3.363 isra�lites. Apr�s

Alger, Constantine est de beaucoup la ville la plus peupl�e de l'Alg�rie.

Quant � la population europ�enne, son chiffre est de 1.919 individus,

dont 1.274 Fran�ais.

1851 - Construction de la halle aux grains.

1853 - Construction du musée de Cirta.

26

avril 1854 26

avril 1854

Cr�ation

de la Municipalit� de Constantine. Premier maire : Seguy-Villevaleix.

En savoir plus sur les armoiries de Constantine.

1857 - Ecroulement de l'ancien pont d'El Kantara.

1864 - Reconstruction du pont d'El Kantara, appelé aussi pont d'El-Mechebka.

1865 - Percement de la rue Nationale (Triq Edjdida) - Construction de l'école Arago.

24

octobre 1870 : D�cret Cr�mieux

A

partir de 1845-1850, les 32.000 Juifs d'Alg�rie, soutenus par les lib�raux

et des notables musulmans, avaient commenc� � revendiquer la citoyennet�

fran�aise. Elle leur avait �t� accord�e d'abord par Napol�on III, par

le s�natus-consulte de mars 1870, puis, apr�s la proclamation de la R�publique,

par le d�cret connu sous le nom de d�cret Cr�mieux, pr�cis� en octobre

1871 par l'Assembl�e nationale.

Tout de suite contest� par l'arm�e et les Europ�ens de "souche"

qui en ont r�clam� l'abrogation, ce d�cret a �t� la cible d'un antis�mitisme

extr�mement virulent qui a connu une forte pouss�e au moment de l'affaire

Dreyfus, les suffrages des Europ�ens d'Alg�rie offrant aux anti�s�mites

d�clar�s, dans les ann�es 1894-1902, leur seule repr�sentation parlementaire.

1875 - Construction de la caserne de gendarmerie.

1876 - Construction de l'hôpital civil.

1881 - Construction de la première école professionnelle de jeunes filles musulmanes.

1863 à 1883 - Construction du théâtre.

1883 - Achèvement du Lycée National de Constantine, futur lycée d'Aumale.

1886 - Construction de la préfecture.

1892

"La

population de Constantine est d'environ 49.000 habitants parmi lesquels

10.500 fran�ais, 5.700 isra�lites, 29.000 musulmans et les autres sont

de nationalit�s diverses. "La

population de Constantine est d'environ 49.000 habitants parmi lesquels

10.500 fran�ais, 5.700 isra�lites, 29.000 musulmans et les autres sont

de nationalit�s diverses.

Constantine est divis�e en deux quartiers : le quartier Europ�en et

le quartier Arabe.

Le quartier Europ�en, dans lequel on retrouve le mouvement des grandes

villes de la M�tropole, forme un peu plus du tiers de la ville. Les rues

y sont belles et coup�es � angle droit, les constructions y sont tr�s

hautes.

Le quartier Arabe est le centre o� aboutit le commerce de l'int�rieur

de l'Alg�rie, dont les indig�nes de la ville sont les interm�diaires intelligents.

On y trouve encore intacts les vestiges de la couleur locale indig�ne

qui dispara�t de plus en plus des autres villes de l'Alg�rie.

On peut subdiviser ce quartier en deux parties : celle que nous visitons,

et le quartier Juif proprement dit et o�, de chaque c�t� des rues, qui

ressemblent � des bazars, s'ouvrent de petites boutiques."

"Une

famille juive de Constantine" un texte de Benjamin Stora (Le

Monde 6 juillet 2004)

1901-1935

Pendant

cette p�riode �mile Morinaud, d�put�-maire, et ancien ministre, de Constantine,

transforme profond�ment la ville et lui donne l'aspect qu'on lui conna�t

encore aujourd'hui.

Parmi les importants travaux entrepris durant cette p�riode citons : l'arasement

du Coudiat-Aty, les ponts de Sidi Rached et de Sidi M'Cid, les passerelles

Perr�gaux et Lamy, la r�fection des ponts d'El Kantara et des Arcades

Romaines, �largissements des avenues et des rues, r�servoir du Mansourah,

r�fection des �gouts, cr�ation des squares Panis et d'El Kantara, des

kiosques � musique, ascenseurs de la Passerelle Perr�gaux et de Sidi M'Cid,

du boulevard de l'Ab�me, des Monuments aux Morts de Sidi M'Cid, de la

Br�che et du Cimeti�re, d'une dizaine d'�coles dont la M�dersa, des grands

b�timents publics comme la Poste, le Palais Consulaire, la Maison de l'Ouvrier,

le Casino, l'Universit� Populaire, le Mus�e, l'Orphelinat de Sidi Mabrouk,

la Maison de l'Agriculture, le Palais de Justice, les Habitations � Bon

March� de Bellevue, Lamy, Cit� Gaillard, Mansourah, Camp des Oliviers,

Avenues Viviani et Forcioli. Transformation de Sidi M'Cid et refonte compl�te

de l'H�pital, cr�ation des salles de r�union � Sidi Mabrouk - les Ateliers

et � El Kantara, des infirmeries et des dispensaires indig�nes, etc, etc

â¦

1902 - Dérasement du Coudiat-Aty

1903 - Inauguration de la mairie.

1908 - Inauguration de la poste et du crédit foncier.

1909 - Inauguration de la nouvelle Medersa

1912 - Début des travaux du boulevard de l'Abîme - Inauguration des ponts de Sidi Rached et Sidi M'Cid.

février 1913 - Arrivée de la statue de Constantin.

1915 - Achèvement de la construction du boulevard de l'Abîme.

1918 - Inauguration du palais de justice.

1923 - Inauguration de la passerelle Perrégaux - Installation de la statue de Constantin place de la gare.

1925 - Construction du pont des chutes.

1926 - Construction de la banque d'Algérie.

1927 - Création de l'aéro-club.

1930 - Premier meeting de l'aéro-club sur l'hippodrome situé à Sidi-Mabrouk

1930 -

Inauguration du Monument

aux Morts - Construction

du Musée Cirta

Voir "A

la rencontre des combattants 1914-1918 du Monument aux Morts de Constantine"

1933 - Construction du garage Citroën.

1933 - Création de l'aérodrome de Oued Hamimim.

1934 - Inauguration du casino - Début des travaux d'aménagement de la place de la Brèche.

3

et 5 ao�t 1934 : Pogrom de Constantine

"

A premi�re vue, il n'y avait aucune raison de craindre les suites d'une

dispute intervenue le soir de vendredi 3 ao�t 1934 entre Eliaou Khalifa,

un zouave juif pris de boisson, et un petit groupe de Musulmans, rassembl�s

dans la cour d'une mosqu�e de Constantine assez c�l�bre, Sidi Lakhdar.[â¦]

M�me invent�e par des militants antis�mites venus de la m�tropole ou par

des anti-juifs issus de la population coloniale, la propagande antis�mite

pouvait influencer un nombre assez consid�rable des habitants les plus

d�favoris�s ou les plus m�contents - qui n'�taient pas rares � nourrir

de vives rancÅurs nationalistes et religieuses. Les propagandistes

jugeaient souvent utile de simuler une certaine " arabophilie ".

Aussi des Musulmans furent-ils amen�s � regarder les communaut�s juives

de leur pays d'un Åil jaloux et � leur envier le mieux-�tre �conomique

(relatif) qui d�coulait de leur statut de citoyen fran�ais.[â¦]

Les d�sordres qui s'ensuivirent - foules d'�meutiers de plus en plus nombreuses,

attroupements mena�ants dans le quartier juif, de fa�on � " assi�ger

" plusieurs habitants juifs dans leurs logements, agressions sur

des passants juifs, bon nombre de magasins juifs saccag�s - dur�rent presque

toute la nuit du 3 au 4 ao�t, jusqu'� la r�pression s�v�re des violences

par les forces de l'arm�e et de la police. Le bilan des cons�quences imm�diates

- 15 bless�s, un Musulman mort apr�s avoir �t� gri�vement bless� par balle.[â¦]

Le lendemain, on vit des personnages marquants juifs et musulmans s'activer � pr�cher la mod�ration � leurs coreligionnaires - d'un c�t�, M. Lellouche,

pr�sident du Consistoire et conseiller g�n�ral, et le Grand Rabbin Halimi;

de l'autre c�t�, le Grand Mufti de Constantine, le Cheikh Ben Badis, grand

r�formiste religieux, et le Docteur Bendjelloul, conseiller g�n�ral et

un des chefs du mouvement nationaliste du Constantinois.[â¦]

L'afflux important aussi bien d'habitants de la r�gion environnante que

de Constantine elle-m�me vers le quartier du March� et en particulier

vers la Place des Galettes n'avait rien d'inhabituel en soi. N�anmoins,

comme pour distinguer le dimanche 5 ao�t des jours de march� normaux,

de nombreux hommes jeunes �taient arm�s, le plus souvent de couteaux,

de rasoirs ou de matraques; certains portaient m�me des armes � feu, malgr�

l'interdiction l�gale qui visait les indig�nes musulmans.[â¦]

Des rixes jud�o-musulmanes qui �clat�rent au quartier du March� ne tard�rent

pas � prendre de l'ampleur. Au cours de la premi�re phase des troubles

du 5 ao�t, deux groupes de Juifs tir�rent de nombreux coups de feu par

les fen�tres de leurs appartements - actes imprudents d'autod�fense pr�ventive

? - ne manquant pas ainsi d'enflammer les passions des �meutiers.[â¦]

Les magasins juifs furent incendi�s et des familles juives furent �gorg�es

dans leurs maisons. On guettait les v�hicules qui circulaient sur les

art�res principales de la ville, ainsi que par ses issues, afin d'attraper

des Juifs qui t�chaient d'�chapper au carnage.[â¦]

Suivant des consignes de non-intervention, soldats et officiers (� de

rares exceptions pr�s) ne firent que jouer le r�le de spectateurs, ne

disposant d'ailleurs que d'armes d�pourvues de cartouches.

Environ quatre heures apr�s le retour du d�put�-maire Morinaud � Constantine,

au d�but de l'apr�s-midi, on fit distribuer aux troupes les munitions

n�cessaires pour r�tablir l'ordre. Ces consignes nouvelles ne purent rien

changer aux cons�quences tragiques des atrocit�s d�j� perp�tr�es - les

vingt-huit morts - pour la plupart des femmes, des enfants et des vieillards,

ainsi que les dizaines de bless�s, de victimes de toute sorte de violences

barbares. Les habitants fran�ais et europ�ens s'�taient bien gard�s d'intervenir

de quelque fa�on que ce fut. Par contre, certains rescap�s du massacre

avaient la vie sauve gr�ce au d�vouement et au courage de quelques Constantinois

musulmans, qui les avaient cach�s et prot�g�s. Les dommages s'�levant

� 150 millions de francs-Poincar� environ, le total de sinistr�s � Constantine

fut �valu� � 1777. "

Extraits d'un texte de Paul Leslie "Les

Juifs de Constantine"

Un article sur le pogrom de 1934 paru en 2014 dans Israël Actu

Les émeutes antijuives de Constantine (août

1934) par Joshua

Cole

Une

de mes correspondante tient � pr�ciser ce qui suit :

" Le 8 aout 1934, des chr�tiens ont aussi sauv� des juifs. J'ai

� ce sujet un t�moignage de 1er ordre. Ma grand-m�re maternelle qui a

91 ans etait pr�sente ce jour l� dans la ville. Elle a vu des gens massacr�s,

des magasins pill�s. Elle a vu son patron chr�tien cacher une famille

de commerçants. "

1935 - Construction de la piscine olympique.

1937 - Inauguration de la place de la Brèche.

1937 - Cérémonies du centenaire de la prise de Constantine.

|

2 photos qui ont du être prises lors de la visite du Président Albert Lebrun en 1937 pour la célébration du centenaire de la prise de Constantine en 1837.

Le cortège passe sur le pont d'El Kantara dont on peut voir encore le tablier en fonte qui s'est écroulé dans les gorges du Rhummel dans les années 50.

Le cortège vient de la gare où a été accueuilli le Présidentt et se dirige vers la place de la Brèche. On devine les spahis à cheval qui encadrent la voiture du Présidentt.

Documents fournis par Guy Bessière |

|

16 avril 1940

Décès d'Albelhamid Ben Badis.

Il fut enterré en présence de 20 000 personnes. Ses obsèques prirent l'aspect d'une gigantesque manifestation anticolonialiste. Promoteur du savoir, il est le 16 avril de chaque année, honoré au cours de "Youm-El-Ilm" (Journée de la science.)

7

octobre 1940 : Abrogation du d�cret Cr�mieux

Quand,

le 7 octobre 1940, le gouvernement de Vichy abrogea le d�cret Cr�mieux,

retirant aux Juifs tous leurs droits � la citoyennet� fran�aise et refaisant

d'eux des "indig�nes" au m�me titre que les Musulmans, ce n'�tait

pas uniquement le r�sultat de la politique d�cid�e en m�tropole mais aussi

la cons�quence de cet antis�mitisme persistant au sein de la soci�t� europ�enne

d'Alg�rie. 12.000 enfants juifs furent expuls�s de l'enseignement public

primaire, secondaire et professionnel � la rentr�e de 1941, le nombre

d'enfants �cart�s se montant � 18.000 l'ann�e suivante. Seize camps, de

vocations diverses, souvent gard�s par d'anciens l�gionnaires ouvertement

pro-nazis, furent ouverts en Alg�rie, dont certains regroupaient les soldats

juifs alg�riens de la classe 1939, contraints � des travaux forc�s.

1939-1945

Et

Jos� Aboulker, un des anciens leaders de la R�sistance juive alg�rienne,

de r�sumer ainsi le comportement des Alg�riens musulmans, � l'occasion

d'une interview avec Jean Laloum, effectu�e le 13 janvier 1986: "

Les Arabes n'ont pas pris parti dans la guerre. Ce n'�tait pas leur guerre.

Avec les Juifs ils ont �t� parfaits. Non seulement ils ont refus� la propagande

et les actes anti-juifs auxquels les Allemands et Vichy les poussaient,

mais ils n'ont pas c�d� � la tentation des b�n�fices. Alors que les Pieds-Noirs

se disputaient les biens juifs, pas un Arabe n'en achetait. La consigne

en fut donn�e dans les mosqu�es : les Juifs sont dans le malheur, ils

sont nos fr�res. "

20

octobre 1943

Ce

ne fut que le 20 octobre 1943, soit pr�s d'un an apr�s le d�barquement

alli� en Afrique du Nord , que le Comit� fran�ais de lib�ration nationale

acc�da � la demande des Juifs d'Alg�rie de recouvrer leurs droits politiques

de citoyens, demande � laquelle les notables musulmans, qui formulaient

la m�me pour tous les Alg�riens, �taient loin d'�tre hostiles. Quant aux

responsables europ�ens de la r�pression anti�juive, ils ne firent, pour

la plupart, l'objet d'aucune poursuite.

1943

Pendant la guerre, à Constantine aussi les restrictions étaient de rigueur et il y avait donc des cartes de ravitaillement.

|

|

12

d�cembre 1943 : Discours de Constantine

C'est

� Constantine, le 12 d�cembre 1943, que le gouvernement provisoire

du g�n�ral de Gaulle octroya la citoyennet� fran�aise � plusieurs dizaines

de milliers (60.000) de musulmans et promit des r�formes. Cependant, rien

ne put stopper la progression dans le pays de l'id�e d'une soustraction

de l'Alg�rie � la souverainet� fran�aise.

8

mai 1945 : D�but des massacres de S�tif (d�partement de Constantine)

Le

8 mai 1945, qui signe la fin du nazisme, correspond aussi � l'un des moments

les plus sanglants de la r�pression coloniale. La r�volte de S�tif s'inscrit

en effet comme une �tape d�cisive du nationalisme alg�rien. Cette r�volte,

qui s'�tend � Guelma, B�ne, Biskra, Batna et Constantine, cristallise

ainsi plus d'un si�cle de frustrations et d'humiliations. La r�pression

men�e alors par le g�n�ral Duval, engageant l'aviation et la marine, est

d'une violence inou�e : en quelques semaines, de 6.000 � 8.000 alg�riens

sont tu�s, 45.000 selon la m�moire collective alg�rienne.

20

Septembre 1947

Promulgation

du statut de l'Alg�rie : tous les Alg�riens ont la citoyennet� fran�aise,

mais cette �galit� est contredite par l'existence d'un double coll�ge

�lectoral qui assure la sous-repr�sentation des "Fran�ais musulmans

d'Alg�rie".

Le statut de 1947, celui dont on pouvait esp�rer quâil ouvrait la

voie � une Alg�rie nouvelle, �tablissait lâin�galit� en mati�re de

droits civiques, puisquâil instituait deux coll�ges �lectoraux, le

premier coll�ge (900.000 europ�ens et 63194 musulmans, qui ont

le statut fran�ais) �lisait 60 repr�sentants � lâAssembl�e alg�rienne,

le second coll�ge (9 millions dâindig�nes) �lisait �galement

60 repr�sentants � cette m�me assembl�e.

Ce statut ne satisfaisait pas les "indig�nes" et m�contentait

les colons. Il est consid�r� comme trop lib�ral, est sabot� par les Europ�ens

qui font pression sur les gouverneurs g�n�raux successifs pour qu'il ne

soit pas appliqu�.

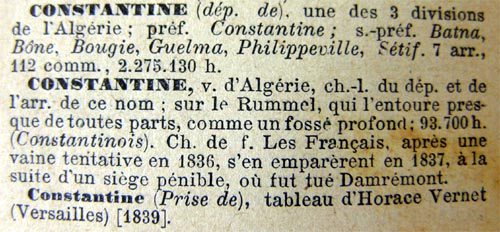

Petit Larousse illustré (104ème édition)

1954-1962

(dans le Constantinois)

Constantine

est une ville o� il y a entre 200 000 et 250 000 musulmans, 30 000

juifs et 30 000 chr�tiens.

Principaux événements

survenus du coté FLN / ALN

dans la zone autonome Constantine-Ville (zone 5)

de 1953 Ã 1961

-

1er

novembre 1954 - Insurrection dans les Aur�s (sud Constantinois).

Ceci est le point de d�part de la guerre d'Alg�rie.

-

8

mai 1955 - Premier attentat FLN � Constantine. Une bombe explose

au casino provoquant de nombreux bless�s.

-

20

ao�t 1955 - Les Fran�ais du Constantinois, rendent la guerre irr�versible.

D�cid�s � emp�cher la politique d'int�gration, le FLN organise � Philippeville

et dans tout le nord Constantinois, un soul�vement de musulmans.

Ceux-ci attaquent les quartiers europ�ens des villes et massacrent

les habitants des fermes isol�es, faisant des dizaines de morts

autour de Constantine.

A Constantine assassinat dans sa pharmacie de la rue Cl�menceau du

neveu de Ferhat Abbas. Plusieurs bombes explosent dans la ville.

Des grenades �clatent au restaurant Gambetta rue Caraman (15 bless�s)

et au cin�ma ABC.

Le 20 août 1955 à Constantine par

Ahmed Boudjeriou

Il s'en suit une dure r�pression, en partie men�e par les civils

europ�ens,

qui r�agissent par une "chasse � l'arabe". Le bilan

de ces journ�es est de 71 morts europ�ens et de plusieurs milliers

d'alg�riens..

Un foss� de sang s�pare d�sormais les deux communaut�s. Les europ�ens

se dressent en bloc contre les musulmans et l'action du FLN qui

accro�t

ainsi son emprise sur la population.

-

En

mai 1956, Maurice Papon est � nouveau nomm� Pr�fet-Inspecteur

G�n�ral

de l'Administration en Mission Extraordinaire (IGAME) pour la R�gion

de l'Est Alg�rien � Constantine (Il avait d�j� occup� les fonctions

de Pr�fet de Constantine d'octobre 1949 � d�but 1952.). Son activit�

� Constantine, le maintien de l'ordre, montre ce dont le fonctionnaire

de Vichy est capable. Jusqu'en 1957, des milliers d'Alg�riens seront

tu�s, 114.000 personnes seront intern�es dans des camps, dans lesquels

- selon un rapport de Michel Rocard publi� dans Le Monde

- entre 50 et 60 personnes meurent quotidiennement.

-

2

mai 1957 - A Constantine, au march� N�grier, un attentat FLN � la

grenade, fait 1 mort et plus de 25 bless�s.

-

14

mars 1958 - Maurice Papon quitte Constantine pour la pr�fecture

de police de Paris. Il est remplac� par le pr�fet Chapel.

-

5

juin 1958 - Le lendemain du fameux "Je vous ai compris â¦"

d'Alger, le g�n�ral De Gaulle prononce le m�me discours place de

la Br�che (devant le th��tre). A ses c�t�s Jacques Soustelle et

le g�n�ral

Salan. 5

juin 1958 - Le lendemain du fameux "Je vous ai compris â¦"

d'Alger, le g�n�ral De Gaulle prononce le m�me discours place de

la Br�che (devant le th��tre). A ses c�t�s Jacques Soustelle et

le g�n�ral

Salan.

Une

très riche série de photos de la venue de De Gaulle à Constantine.

-

28

septembre 1958 - R�f�rendum constitutionnel. Alors que la France

se dote d'une nouvelle constitution (80% des Alg�riens autochtones

participent au r�f�rendum avec 97% de oui pour la Ve R�publique),

le FLN se constitue en partenaire sur un pied d'�galit� par la

cr�ation

du Gouvernement Provisoire de la R�publique Alg�rienne (GPRA).

-

3

octobre 1958 - De Gaulle d�fini le "plan de Constantine"

pour transformer l'Alg�rie en 5 ans : distribution de 250.000 ha

aux fellahs, construction de 200.000 logements, cr�ation de 400.000

nouveaux emplois, scolarisation des enfants musulmans, alignement

des salaires sur ceux de la France m�tropolitaine. Mise en valeur

agricole et industrielle de l'Alg�rie. De Gaulle s'engage ensuite

sur la voie de l'Alg�rie

alg�rienne. Archive

INA

Un

article consacré au "Plan de Constantine".

-

23

octobre 1958 - De Gaulle propose "la paix des braves",

refus�e par le GPRA.

-

1960

- Madhi Belhaddad, premier et seul pr�fet musulman d'Alg�rie,

apr�s

en avoir �t� le premier et seul sous-pr�fet, est nomm� � Constantine.

-

9,

10 et 11 décembre 1960 - Manifestations à Constantine. Témoignage

d'Abdelkrim Badjadja.

-

22

juin 1961 - Assassinat de Raymond

Leyris

� midi, Viviane, la petite derni�re des quatre filles de Raymond,

est venue le chercher pour rentrer � la maison de la rue de France,

par Souk El Asser, le march� de la place N�grier. Câest l� quâun

tueur, surgi de la cohue du souk o� il lâattendait de toute �vidence,

abattit Raymond. Lâhomme qui gisait dans son sang avait

48 ans et �tait le ma�tre du malouf, cette musique savante issue

de lâh�ritage

arabo-andalou, � laquelle la Constantine juive et arabe vouait un

culte commun, fait de mystique dans la religion, de pri�re dans

la po�sie sensuelle.

On devine sans peine le mobile. Alors que le dernier quart dâheure

de la guerre dâind�pendance sâ�tirait dans une violence

atroce et banalis�e, la rupture entre les Juifs et les Musulmans

de Constantine devenait irr�versible. � partir de ce jour, les

Juifs allaient commencer � quitter la ville, portant, comme seul

bagage la nostalgie du pays perdu, ce sentiment m�me quâils

partageaient avec les Musulmans, leurs compagnons dâexil

en 1492, ann�e o�

ils avaient �t� ensemble chass�s dâEspagne.

-

5

juillet 1961 - Le GPRA a proclam� cette date "journ�e nationale

contre la partition". A Constantine, � la hauteur de la

M�dersa,

rue Nationale, les appel�s, qui forment un barrage destin� � emp�cher

les musulmans de monter vers l'h�tel de Paris et le quartier europ�en,

sont abord�s par-derri�re alors qu'ils attendent le gros de la

manifestation par-devant ! Affol�s par la violence de la foule,

les soldats tirent pour se d�gager. Bilan : 17 morts, 200 bless�s.

-

1er

novembre 1961 (anniversaire de l'insurrection) - A Constantine on

s'attend � une nouvelle catastrophe. A la surprise g�n�rale

le 1er novembre s'y d�roule sans incident. Pour la premi�re

fois en Alg�rie,

les autorit�s fran�aises (le pr�fet musulman Madhi Belhaddad) et

FLN (Si Bachir responsable politico-militaire du FLN) ont pris contact

et ont ensemble d�cid� du programme de la journ�e !

-

4

d�cembre 1961 - Manifestation de 5.000 personnes � Constantine,

en faveur de l'Alg�rie fran�aise.

29

janvier 1962 - Le colonel Ch�teau-Jobert rejoint l'OAS, et prend

le commandement OAS de Constantine.

|

Plastiquage à Bellevue |

- 18

mars 1962 - Un accord de cessez-le-feu est sign� � Evian entre la

France et le FLN.

Esp�rant une reprise de la guerre, l'Organisation arm�e secr�te (OAS),

mouvement clandestin qui tenta par la violence de s'opposer � l'ind�pendance

de l'Alg�rie, redoubla ses actions terroristes, ce qui compromit

d�finitivement

l'avenir des Europ�ens en Alg�rie.

1957 - Construction de l'aéroport d'Aïn El Bey, appelé aujourd'hui aéroport Mohamed Boudiaf

1960 - Inauguration de la statue de Notre Dame de la Paix.

1er

juillet 1962 - Indépendance de l'Algérie

L'Alg�rie

devient ind�pendante. Sur 1.100.000 Fran�ais, il n'en reste au bout de

quelques mois que 170.000. A Evian, les n�gociateurs les plus pessimistes

pensaient que, au maximum, 50% des Fran�ais d'Alg�rie quitteraient l'Alg�rie

ind�pendante !

"La guerre d'Alg�rie fut certainement l'une des pages les plus

noires et les plus controvers�es de l'Histoire de France : elle soul�ve

encore aujourd'hui de nombreux d�bats. Plus d'un million de Fran�ais d'Alg�rie

choisirent l'exode vers la France, dans des conditions difficiles, redoutant

d'avoir � subir des repr�sailles dans le nouvel �tat alg�rien. Leurs craintes

ne furent pas vaines ! ; les notables alg�riens et les harkis rest�s fid�les

� la France au cours du conflit furent victimes de s�vices et de massacres.

La guerre d'Alg�rie fit pr�s d'un million de morts."

Lire

le récit du jour de l'indépendance à Constantine

illustré de photos.

Un

autre récit des fêtes de l'indépendance avec

des photos.

1968 - Naissance du projet de construction d'une grande mosquée (future Université et Mosquée Emir Abdelkader).

Mars 1968 - Pose de la première pierre pour la construction de l'université de Constantine.

Septembre 1971 - Début des activités pédagogiques à l'université de Constantine.

1994 - Inauguration de l'université islamique et mosquée Emir Abdelkader.

Aujourd'hui Aujourd'hui

Constantine

est chef-lieu de la wilaya du m�me nom.

La ville et son agglom�ration compte aujourd'hui plus de 800.000 habitants.

En savoir plus sur les armes actuelles de Constantine.

Elle

est devenue un grand pilier de lâindustrie lourde algérienne

avec ses trois grandes usines mécaniques :

PMA: complexe des fabrications des tracteurs et machines agricoles et

moteurs,

PMO : complexe des fabrication des machines outils (tours, fraiseuses,

â¦etc.),

ENMTP : Usine de fabrication des machines de travaux publics (bulldozers,

rouleaux compresseurs, grues Poclain,...etc.) et câest la plus grande

usine de ce type dans toute lâAfrique.

Un pôle

de lâenseignement supérieur avec ses trois grandes universités

: Mentouri, Zerzara et El Amir Abdelkader.

"Les Constantinois(es), ont toujours su qu'ils �taient ce m�lange

depuis la nuit des temps, aujourd'hui Constantine est une ville o� tous

les berb�res (kabyles, chaouis, mozabites, Milli, Jijeli, etc.) se c�toient

dans une harmonie somme toute des meilleures avec leurs compatriotes arabo-berb�res,

qui eux aussi sont un m�lange (et quel m�lange !), qui se sentent encore

berb�res mais qui ont �t� romanis�s, arabis�s au cours des temps, puis

francis�s, puis arabis�s � nouveau, etc."

Juillet

2000 - Comm�moration

de 2500 ans d'histoire de Constantine

5 juin 2008 - Mise en service du téléphérique.

4

juillet 2013 - Mise en service du tramway

Appel

lancé par Abdelkrim Badjdja

le 25 novembre 2008

En

lâan 2013, Constantine fêtera son 17ème siècle

sous ce nom.

Vieille de vingt-cinq siècles au moins, appelée

Cirta dans lâantiquité, Constantine célébrera

en lâan 2013 son 17ème siècle dâexistence

sous ce nom quâelle doit à lâempereur romain

Constantin le Grand (272-337), qui la fit rebâtir après

les destructions que lui avaient causées les guerres civiles

romaines.

Cet évènement devrait être

fêtée,

non seulement au niveau local ou national, mais aussi au niveau

international, Constantine appartenant à lâhistoire

universelle, en symbolisant par sa permanence sur le même

site depuis 25 siècles au moins lâhistoire de lâAlgérie.

Je

lance donc un appel aux autorités de la ville de Constantine,

ainsi quâaux intellectuels et à la société civile

algérienne, pour préparer dâores et déjà ces

cérémonies de 2013 qui devraient réconcilier

les algériens avec leur histoire.

Ci-dessous quelques extraits d'un article sur l'histoire

de Constantine des origines à nos jours, que je présenterai

dans son intégralité bientôt en guise d'exposé des

motifs pour ces célébrations.

CONSTANTINE.

AUX ORIGINES DE L'ALGERIE

Par Abdelkrim BADJADJA

Explorer l'histoire de Constantine, Cirta à l'origine,

revient à parler des origines de l'Algérie.En effet,

Constantine symbolise la permanence de l'Algérie depuis

l'antiquité. C'est l'une des plus vieilles villes du monde.

Toutefois, la date exacte de sa fondation n'a pas été établie à ce

jour. L'impossibilité d'effectuer des fouilles archéologiques

au cour de la vieille ville, site occupé en permanence depuis

25 siècles au moins, en vue d'exhumer la plus ancienne couche

urbaine, explique cette carence dans la datation.

.... .......

CIRTA, premier nom de la cité donc,

est mentionnée

pour la première fois dans l'Histoire à l'occasion

de la seconde guerre punique, soit vers la fin du 3e siècle

av. JC. Elle avait la réputation d'être une place

inaccessible, en même temps qu'une ville opulente, riche

de par son rôle commercial ; et elle fut déjà le

théâtre d'une lutte sans merci pour le pouvoir.

....

En l'an 311, Cirta se trouvant impliquée

dans les guerres civiles romaines, a été détruite

en grande partie par Maxence. Constantin, sorti vainqueur de ces guerres,

la fit reconstruire en l'an 313. Cirta prit alors le nom de C0NSTANTINE,

qu'elle porte maintenant depuis 17 siècles.

El Watan - 2 janvier

2014

Pas d'anniversaire

pour le XVIIe siècle de la ville.

Personne ne s'est

rendu compte de la date-événement, aussi

bien du côté des officiels que de celui de

l'élite et de la société civile.

En 2013, Constantine

a bouclé son XVIIe siècle d'existence sous

ce nom. Telle une orpheline, la ville a vécu son anniversaire

dans la tristesse, sans fête ni commémoration.

Car personne ne s'est rendu compte de la date-événement,

aussi bien du côté des officiels que de celui

de l'élite et de la société civile.

Seul Abdelkrim Badjadja, ancien directeur des archives de

Constantine, aujourd'hui établi à Abu Dhabi,

a tenu à marquer l'anniversaire.

D'ailleurs, il y a quelques

mois il a lancé un appel pour la préparation

de festivités à la hauteur de l'événement. «Je

lance donc un appel aux autorités de la ville de Constantine,

ainsi qu'aux intellectuels et à la société civile

algérienne pour préparer d'ores et déjà ces

cérémonies de 2013 qui devraient réconcilier

les Algériens avec leur histoire», avait-il écrit

sur son blog. L'appel est demeuré lettre morte, car

aucune cérémonie n'a été signalée à ce

sujet. Mieux ! Voilà que l'année s'achève

et à aucun moment les responsables et les institutions

n'ont fait allusion à cet anniversaire. Même

l'université a oublié l'événement.

Idem aussi du côté du musée Cirta. Interrogé à ce

sujet, le directeur de la culture, Djamel Foughali, reconnaît

que sa direction n'a pas prévu de commémorer

l'anniversaire, en faisant valoir cependant un argument étrange !

«Nous n'avons

rien prévu pour la simple raison que Constantine se

suffit de l'honneur d'avoir été désignée

capitale de la culture arabe, et à cette occasion

nous aurons tout le temps de revenir sur son histoire ancienne»,

a-t-il affirmé.

En décodé, notre directeur de la culture qui ignore, à l'instar

du citoyen lambda, cette date qui s'étale sur 365 jours, estime qu'il

s'agit là d'un non-événement qui ne mérite pas

qu'on s'y attarde ou qu'on lui consacre un moment de souvenir ne serait-ce

que pour les écoliers. Nous avons rencontré la même indifférence

chez le jeune maire de la ville, Seifeddine Rihani. Le président de

l'APC n'a pas caché son ignorance concernant cette date et a ajouté un

zest de mépris envers la question ! «Nous sommes préoccupés

par le gigantesque programme de développement ; nous avons chaque

jour de sérieux problèmes à gérer, notamment les

manifestations et les routes coupées par les citoyens», nous a-t-il

répondu, alors qu'il participait à un congrès des enfants

de moudjahidine.

Agée d'au moins

2500 ans, Constantine est l'une des plus vieilles cités

au monde. Détruite par l'empereur Maxence pendant

les guerres civiles romaines, Constantin le Grand entreprit

de la rebâtir et lui donna son nom en l'an 313.

Selon Badjadja, «cet événement devrait être fêté,

non seulement au niveau local ou national, mais aussi au niveau international,

Constantine appartenant à l'histoire universelle, en symbolisant par

sa permanence sur le même site depuis 25 siècles au moins l'histoire

de l'Algérie». Dans une autre époque, cet oubli aurait

infligé la honte aux Constantinois. Aujourd'hui, il incarne, du moins,

le détachement affligeant de la cité et de ses habitants.

Nouri Nesrouche |

|

â¢

⢠â¢

Liste des Beys de Constantine

Liste

des préfets et des walis de Constantine

Liste

des maires et des Présidents de l'APC de Constantine

La municipalité de Constantine de 1947 à 1962

â¢

⢠â¢

Quelques documents sur l'histoire de Constantine

Constantine : D'une ville attractive à une ville répulsive

Un article

du Al Huffington Post du 24 octobre 2016

Une video publiée par Euronews

Constantine à travers les âges

⢠⢠â¢

Sources

bibliographiques :

"De

Cirta � Constantine de 1836 � 1962" - ACEP- Ensemble

"La France à Constantine" (3 volumes) par Jacques Gatt

"Constantine" par A. Berthier et R. Goossens

"Histoire de l'Afrique septentrionale" par Ernest Mercier

"LâAlg�rie", par MM. Les capitaines du g�nie Rozet et Carette.1850

"Les juifs de Constantine" par Paul Leslie

"Dâune rive � lâautre - la guerre dâAlg�rie, de la

m�moire � lâhistoire" par Gilles Manceron et Hassan Remaoun

)

"La guerre d'Alg�rie" par Yves Courri�re

"Encyclop�die Microsoft Encarta"

et diverses pages Internet.

Â

|