• • •

|

Une Jeunesse à Constantine

Conférence donnée le dimanche 11 novembre 2012

Par Josy ADIDA-GOLDBERG

Au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme - Dans le cadre de Livres Vivants

Présentation du livre « Les deux pères » |

•

Un article paru en juin 2014

•

Bonjour à tous. Je vous remercie d’être venus si nombreux pour me soutenir. Je demanderai une grande indulgence pour mes 83 ans. En effet, j’ai depuis quelque temps une difficulté d’élocution, aussi je lirai le plus souvent mon texte. Veuillez m’en excuser.

Par ailleurs, ne soyez pas surpris de la présence à mes côtés de mon compagnon, Rolland DOUKHAN. Il pourra vous décrire un Constantine que je ne connais pas du tout et que j’ai ignoré dans mon livre "Les deux pères"

Je suis née à Constantine le 22 février 1929. Cette année-là, le 15 décembre, mon père décédait. J’allais donc avoir dix mois à peine.

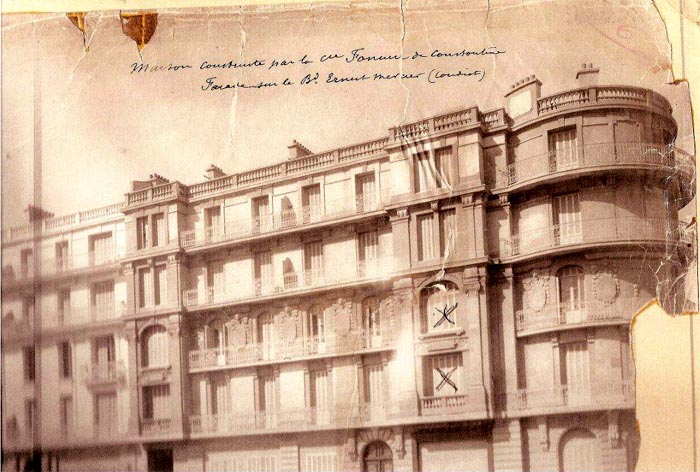

Ma famille appartenait à la bourgeoisie juive. Nous habitions tous au COUDIAT, quartier européen, s’il en est, dans trois immeubles achetés par mon oncle Léon et mon grand-père Moïse ADIDA.

Immeubles du Coudiat Immeubles du Coudiat

Il y avait en fait, trois immeubles mitoyens, de six étages, en pierre de taille, en rotonde, avec des façades ornées d’encorbellements et de rosaces. Les balcons étaient en fer forgé ciselé. L’ensemble était surmonté d’une terrasse monumentale, bordée d’une balustrade en pierre.

Ma mère et mon père étaient cousins germains.

Ma mère et mon père étaient cousins germains.

Voyage en Italie de MERY COHEN ET LOMON ADIDA (Ma mère et mon père) en février 1928

C’était le 2ème voyage qu’ils faisaient en Italie, et que Maman avait qualifié de paradisiaque dans une lettre adressée à sa sœur Laetitia. Elle me disait souvent : « J’ai eu en trois ans ce que beaucoup n’auront jamais. » Mais dès la mort de mon père, et je n'ai jamais compris pourquoi, nous avons été très vite, Maman et moi, marginalisées au sein de la famille. Toute ma prime enfance a été marquée par les visites au cimetière.

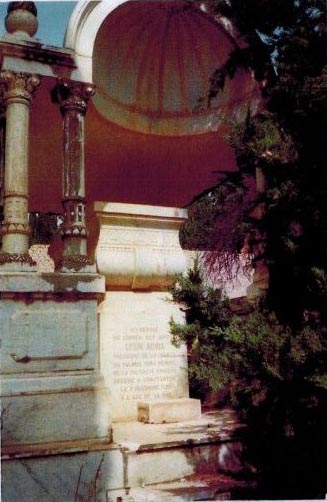

Chemin Adida qui menait à son mausolée

Mausolée de Léon Adida en 1962

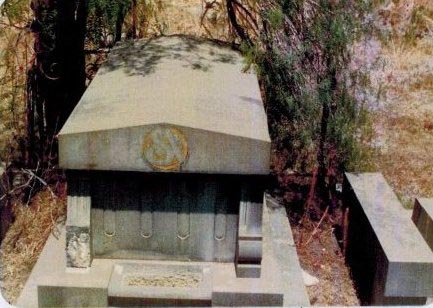

Mausolée vandalisé en 1987

Devant le mausolée, la sépulture de Salomon Adida, elle aussi vandalisée.

La tombe de mon père Lomond Adida

Sur la sépulture, l'inscription "Son soleil s'est couché avant la fin du jour".

Nous allions au cimetière dans la Torpédo de grand-père, conduite par Bachir, chauffeur en livrée.

La Tordepo de mon grand-père Moïse ADIDA

(De gauche à droite : Jean, Dolly, Josy ADIDA et Hélyette GOZLAN).

Au fond, les immeubles du Coudiat.

Mon père avait trente-quatre ans à sa mort, et ma mère en avait vingt-six. Du plus loin que je me souvienne, je me revois hantant le cimetière juif tous les jeudis et les dimanches avec maman, toute voilée de noir. Elle restait des heures, assise sur un banc à côté de la tombe et me demandait d'embrasser mon papa qui ne se réveillerait jamais plus, me disait-elle.

Moi, par un besoin dont j'ignorais qu'il était morbide, j'exigeais de ma mère qu'elle me racontât à maintes reprises, les circonstances des dernières heures de la vie de mon père. Je citerai un passage de mon livre dans lequel c’est maman qui parle :

« C’était en décembre 1929. Tu avais dix mois. Nous étions partis en voyage à Paris, ton papa et moi, te confiant aux bons soins de ta grand-mère maternelle Rachel. Ton père pensait avoir des calculs dans la vésicule. Il était très peureux et dès notre arrivée, il avait consulté, sur les conseils de son jeune frère Bob, étudiant en médecine, un chirurgien renommé, le professeur Gosset qui décida de l’opérer. Son autre frère, ton oncle Ange, déjà biologiste, était farouchement opposé à cette opération. (…)

Ange et Bob y ont assisté. Lorsque le professeur Gosset a ouvert, les organes étaient noyés dans la graisse. Il eut du mal à trouver la vésicule. Il dit alors : — Regardez, les frères, la vésicule est parfaitement saine.

Au passage, l’appendice a été enlevé et la plaie refermée. Ton père a fait une congestion pulmonaire postopératoire. Avant de mourir, il s’est débattu, s’est jeté à terre en criant : « Les cancres, ils m’ont mis là, il faut qu’ils m’en sortent. »

J'ai conservé, comme un curieux lien filial, le discours prononcé à sa mort par le grand rabbin Sidi Fredj Halimi. Mon père, excellent violoniste avait créé l’orchestre du "Cercle du Progrès", dans lequel jouaient la plupart des musiciens de la ville. Aussi, pour son enterrement, cet orchestre interpréta la marche funèbre de Chopin pour l’accompagner jusqu’au cimetière. La présence de mon père m’a toujours manqué, si bien, que je l’ai toujours recherché dans les hommes mûrs que j’ai aimés et je n’ai jamais pu écouter la sonate funèbre de Chopin sans pleurer.

Cette image de la mort, dans la tête de la petite Josy que j'étais, je l'ai retranscrite dans mon livre. Lorsque je me relis, je m'aperçois à quel point la rigoureuse tradition de la religion juive dans les rituels de la mort, m'avait terriblement choquée. Durant sept longues années, chaque mois de décembre, on célébrait à la maison l’anniversaire de la mort de mon père. Je me permets à ce sujet de vous citer encore un passage de mon livre : « Le salon, une nouvelle fois, était vidé de ses meubles. Des tréteaux, recouverts de nappes blanches, damassées, étaient dressés depuis la veille. Coiffés d’un turban, les prieurs et les rabbins arrivaient tôt le matin, vêtus du costume oriental : caftan foncé recouvrant des culottes bouffantes, resserrées au-dessous des genoux par de longs bas blancs. Ma grand-mère Rachel servait et resservait des cafés noirs et des galettes salées. Les pâtisseries sucrées étaient proscrites en signe de deuil.

Commençaient alors les psalmodies lancinantes entrecoupées de rires et d’allées et venues vers les toilettes. Il m’arrivait de croiser dans le couloir un des prieurs, un aveugle au regard effrayant d’orbite vide, et que ma grand-mère guidait. »

Je m'avise aujourd'hui que c'est certainement depuis ces instants-là que date mon rejet des prieurs et des rabbins. Ce rejet ne s'est d'ailleurs jamais démenti et il a forgé quelque part mon caractère, puisque, parvenue à l'âge adulte, lorsqu'il m'a fallu mettre en terre ma mère et mon mari, j'ai opté pour un enterrement laïque sans rabbin, quelles qu'aient pu être les convictions de mes défunts à cet égard.

Depuis, travaillée par les images du rituel que la famille avait imposées à ma mère pour la mort de mon père, beaucoup de questions tournent en moi, éveillant une angoisse métaphysique : ma mère aurait-elle souhaité être enterrée selon le rite de la tradition juive, le visage recouvert ? Avais-je eu le droit de décider pour elle, selon mes propres convictions ?

Je ne trouve aucune réponse à toutes ces interrogations. Mais j'ai tout de même le sentiment profond d'avoir transgressé quelque chose de fondamental. Je m'aperçois, en effet, relisant mon livre, qu'il met en évidence toutes les contradictions qui m'habitent concernant une pratique religieuse que je n'ai quasiment jamais observée.

Maintenant, que maman n’est plus là, à 83 ans, je me sens rattrapée par un besoin d'appartenance, donc d'identité, et je pourrais tout aussi bien dire un besoin d'identité, donc d'appartenance. Ce rapport au judaïsme, rapport qui n'a pour moi rien de religieux, m'étonne et m'interpelle quand je songe à l'adolescente qui s'ingéniait à tout prix à se fondre dans la masse de sa génération. D’ailleurs mes principales amies étaient chrétiennes. Et ce n’est pas un hasard, si des années plus tard, j’ai convaincu mon fils Jean de ne pas faire sa bar MITSVA. Pour cela, j’avançais hypocritement l’argument du surcroît de travail dû à l’étude d’une nouvelle langue, l’hébreu, alors qu’il avait déjà suffisamment à faire avec le latin et l’allemand. Lorsque Jean mettait dans la balance l’absence de fête et de cadeaux, je le persuadais qu’il n’était nul besoin de faire sa bar-mitsva pour en avoir. D’ailleurs, quelle nécessité avait-il de posséder en plusieurs exemplaires montres, stylos, portefeuilles ou autres objets de ce genre, ce qui ne manquait jamais d’arriver à l’occasion de ces cérémonies. Jean, grand paresseux devant l’éternel, se laissa convaincre sans aucun regret.

Aujourd’hui, je souffre terriblement et j’éprouve un sentiment de culpabilité pour n’avoir pas voulu transmettre cette culture juive dont je voudrais voir les semences apparaître chez mes petits-enfants. J’aurais tant aimé leur transmettre le flambeau que je m’évertue à présent à faire revivre dans un semblant de rites et de traditions culinaires. C’est, par exemple, la préparation du plateau rituel du seder. C’est aussi l’Haggadah en phonétique que j’ai achetée pour permettre à mon fils Jean et à mon fils Joël de suivre la prière. D’emblée, elle fut considérablement écourtée et symbolisée, et ce, d’un commun accord. En réalité, ces fêtes ne sont pour moi que l’occasion de réunions familiales dont je me sens inexplicablement frustrée. Il m’arrive d’en modifier la date de la célébration pour avoir tous les petits-enfants autour de moi et il en découle alors des situations souvent cocasses.

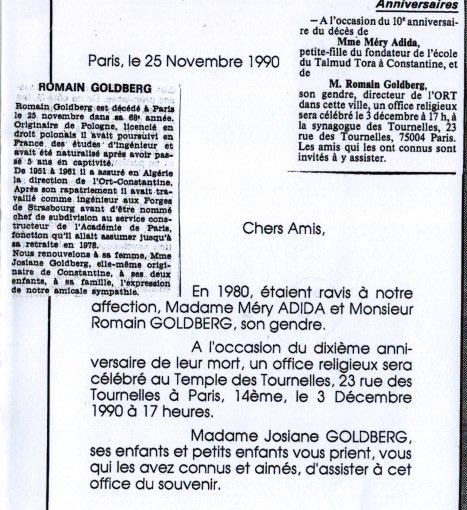

À la suite d’un rêve étrange où Maman m’apparaissait entouré de rabbins, je me décidai à faire célébrer en France, à la synagogue des Tournelles, le dixième anniversaire de sa mort et de celle de mon mari.

Photocopie de l'annonce parue dans Information Juive

J’établissais ainsi, presque sans le vouloir, un lien avec une communauté que j’avais toujours ignorée.

Bien sûr, dans mon enfance, il y avait les fêtes de Pourim lorsque, avec ma cousine Annie, nous étions autorisées à préparer nous-mêmes notre dinette, servie dans une vaisselle de poupée. Il y avait aussi les fêtes de Pessah, la Pâque juive, chez grand-père avec les oncles, les tantes, les cousins et cousines. Je me souviens de nos fous rires lorsque mon oncle Léon faisait tourner le plateau du Seder au - dessus de nos têtes. Je me souviens aussi, avec nostalgie, des galettes de pain azyme de chez ZARKA, que nous ne retrouvons plus en France aujourd’hui. |

|

•

Dans mon enfance, il y eut aussi cette terrible journée du 5 août 1934. J’avais cinq ans et demi.

5 août 1934

C’était une torride journée d’été. Nous étions tous réunis chez mon grand-père et BOUCHAREB, l’homme de confiance faisait seul les courses, tant il était dangereux de sortir en ville.

La promenade habituelle en auto avait été supprimée. À l’époque, je ne comprenais pas pourquoi. Aux questions, que nous posions tous, nous les enfants qui étions réunis chez mon grand-père, il n’y avait qu’une seule réponse : “vous êtes trop jeunes pour comprendre."

Autorisés à jouer, nous sentions que nous devions le faire sans bruit. En ce cinq août 1934, des choses m’intriguaient. Que se passait-t-il donc ? La porte d’entrée, jamais fermée à clé, qu’il suffisait d’ouvrir en tournant le loquet, était maintenant verrouillée et la barre de fer posée. Et puis, le téléphone sonnait souvent dans le vestibule. Par moments, en tendant l’oreille, nous arrivions à saisir des bribes de conversation des adultes : cuvette, sang, égorgé.

Plus tard, lorsque je fus en âge de comprendre, on m’avait expliqué longuement la tragédie : Des familles d’israélites avaient été égorgées par des émeutiers arabes. Le gouvernement français n’avait rien fait pour arrêter le massacre. J’avais été particulièrement frappée par l’assassinat de toute une famille amie, à l’exception d’un enfant de onze ans, caché par son père dans le grenier de leur maison. Tapi dans les combles, il assistera à la tuerie, hébété sans pousser un cri.

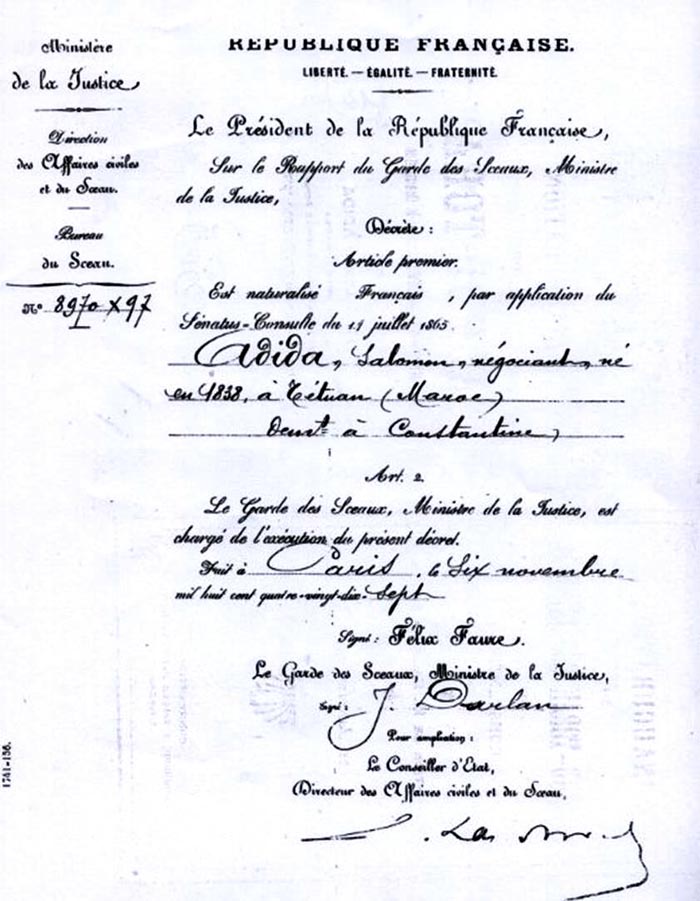

Je préfère quitter ce drame pour vous parler de la légende de mon arrière grand-père Salomon ADIDA, qui avait quitté seul, en 1852, à l’âge de 15 ans, sa ville de Tétouan, pour s’installer à Constantine. Après avoir vendu des lacets sur le marché, il avait ouvert un bazar qui avait prospéré sous son impulsion, pour finir par fonder une banque privée avec Léon le plus instruit de ses fils et qui était juriste. La banque était située au premier étage d’un immeuble rue DESMOYENS et Salomon occupait un grand appartement au second étage. Je me souviens nettement de cet appartement, où logèrent après son décès, et jusqu’au départ d’Algérie, son fils Jacob, sa femme Eugénie et leurs enfants

Cette maison avait un je-ne-sais-quoi d’ensorcelant. Etait-ce la configuration des lieux ? Toutes les pièces, à l’exception du salon et de l’office, communiquaient entre elles et donnaient sur une vaste cour intérieure que nous appelions la grande salle à manger. Elle était dallée de larges carreaux de faïence de forme octogonale, dans un camaïeu de bleu. Le plafond était une verrière, ornée d’un lustre en cristal grand comme un parasol déployé.

Un Seder dans la grande salle à manger en 1909

Au premier rang, on peut voir ma tante Juliette, enfant, une couronne de fleurs dans les cheveux,. À côté, assise, sa mère Sarah, ma grand-mère paternelle. À ses pieds, un bambin de quatre ans à l’air espiègle, aux cheveux blonds tout bouclés, c’est mon oncle Albert ADIDA. Salomon l’Ancêtre est coiffé d’une calotte brodée, portant moustache et favoris. Au deuxième rang, debout, mon oncle Albert Cohen, le frère de Maman. Il semble avoir dix ans. Il porte fièrement une chemise à jabot. À ses côtés, debout, sa mère Rachel, ma grand-mère maternelle, altière, dans une robe de moire de couleur ivoire, les cheveux noirs comme de l’ébène portés en chignon. À ses côtés, son deuxième mari Maurice GOZLAN, mon grand-père paternel Moïse, ma tante Eugénie, au regard si doux, la belle tante Perle, femme de Léon ADIDA lequel prenait la photographie, et, dépassant tout le monde d’une tête, mon élégant et très bel oncle Jacob.

Une fête de Pourim dans la grande salle à manger de Salomon ADIDA

Le plus petit faisant le Salut militaire est mon papa Lomond Adida.

L'inauguration du Talmud Torah

Salomon ADIDA était vénéré, mais aussi craint et respecté par toute la famille et toute la communauté. C’était aussi un mécène. Lors de la séance de la Société du Talmud Tora du 12 Janvier 1910, il annonça qu’il allait réaliser le rêve de sa vie, doter la communauté de Constantine d’une grande école du Talmud Tora, et qu’il allait acheter sous peu de jours, le terrain pour commencer aussitôt la construction d'un immeuble. La pose de la première pierre eut lieu le 9 Avril 1911.

Les travaux furent dirigés par Léon ADIDA, son fils et l’inauguration eut lieu le 20 Janvier 1912.

A ce propos, je voudrais vous citer Narcisse Leuven, président de l’Alliance Israelite Universelle. Il s'agit d’un extrait d’un document retrouvé au centre de documentation juive à Jérusalem :

"Depuis l’inauguration, le 20 janvier 1912 du Talmud Tora, construit grâce aux libéralités de M. Salomon ADIDA et cédé par lui à la Cultuelle israélite de Constantine, le chef-lieu du département possède un établissement d’instruction religieuse modèle, où plus de 900 élèves reçoivent la nourriture spirituelle dans des conditions d’hygiène et de confort tout particulier."

Mais j’ai souffert d’avoir été élevée par deux femmes, l’une ma grand-mère maternelle, esclave de ses principes, l’autre ma mère, abîmée dans son deuil et que rien n’avait pu soustraire à son chagrin pendant sept ans.

En 1933, elle écrivait cette lettre à sa sœur Laetitia :

Chère,

La fraîcheur du site, des amies, une longue promenade, un de ces mille riens qui font les vacances et tu auras oublié mon caprice, car c’est bien un caprice de t’écrire aujourd’hui sans fard, de vider ma coupe que l’amertume de la vie emplit goutte-à-goutte.

Ne regrettez pas d’être parties. Je ne souhaite pas de compagnie. Dans le silence, on n’a pas de pudeur de ses sentiments. Les murs ni les images ne vous font de vaines leçons de morale. On étale sa rancœur sans assombrir personne. Je n’espère plus rien. Le chagrin s’est incrusté en moi. Quand bien même le temps devrait l’effacer, c’est moi que je ne retrouve plus vivante.

Rien ne me fait impression. Ma fille même ne m’apporte aucune émotion. Je dois l’aimer pourtant puisque sa santé me tourmente. Elle est pâle et amaigrie, son rire est sans éclat, sans fraîcheur et ne fait pas regretter l’enfance.

Demain, j’écrirai à Maman une lettre raisonnable. Vois-tu, je sais encore faire des nuances. Elles sont un indice de raison. En retour, ne me gronde pas. Je suis ce que je suis. Le mal est sans remède, puisque je suis même dans la foule condamnée à vivre en face de mes pensées.

Votre Méry.

Maman mit longtemps à réintégrer le monde des vivants. Bien, des années plus tard, elle eut de multiples activités sociales. Médaillée du "Mérite National", pour s’être occupée activement de la Croix-Rouge, de la Goutte de Lait, du Comité pour la lutte contre la tuberculose, elle était aussi présidente des parents d’élèves du lycée Laveran.

Vous comprendrez aisément pourquoi, le trait le plus marquant de mon caractère a été un manque total de confiance en moi, d'où une incapacité à faire un choix, à m'affirmer. De nombreuses raisons sont à l'origine de cette faiblesse. La première, sans doute, est que j'ai toujours vécu dans l'ombre de ma mère, même adulte, et que je n'ai jamais pu couper le cordon ombilical. Je vais à nouveau citer un passage de mon livre : "Nous vivions, elle et moi dans une sorte de symbiose. Je fus modelée par elle. Je vivais à travers elle, comme elle vivra plus tard à travers moi. "

La deuxième raison de ce manque de confiance en moi, est que la maladie m'a frappée très jeune. J'ai fait, à l'âge de 7 ans, une chorée, maladie génétique, qui avait déclenché en moi des tics nerveux irrépressibles. Cette maladie m'avait interdit une scolarité normale. De plus, je vivais dans le sillage de ma cousine Annie dont tout l'entourage familial ne cessait de vanter la beauté, l'intelligence et la brillance.

Et puis, il y eut le 15 novembre 1941. Ce jour-là, comme la plupart des élèves juifs, et par la grâce de Monsieur Pierre Laval, je fus renvoyée du lycée. J'ai vécu ce renvoi dans la honte. Je ne pouvais comprendre que mes ancêtres, y compris ma mère, qui s'étaient entièrement identifiés à la France, à sa culture et à son histoire, fussent rejetés de la communauté nationale, du seul fait d'être Juifs. Mes grands-parents venaient d'Espagne et s'étaient faits naturalisés Français à titre individuel.

Certificat de naturalisation de Salomon ADIDA

À ce titre, nous n'étions pas concernés par l'abrogation du décret Crémieux qui avait accordé, dès 1870, la citoyenneté française aux Juifs nés en Algérie. Mais, l’administration n’en tenait pas compte.

Très vite la communauté juive de Constantine avait pris les dispositions nécessaires pour éviter que nous ne restions trop longtemps inactifs et des cours avaient été mis en place dans une grande villa située dans le quartier excentré du plateau du Mansourah, villa offerte par monsieur Edmond TENOUDJI. Cette école "bon enfant" n’avait pas la rigidité du lycée traditionnel. De plus, elle était mixte. Être assise sur les mêmes bancs que les garçons, avoir des professeurs hommes, jeunes, et ils étaient nombreux, constituait une nouveauté de taille.

Nous avions d’éminents professeurs, des juristes, des pharmaciens, tous exclus de leurs métiers libéraux et de l’enseignement par le régime de Vichy. Le retour au lycée n’eut lieu qu’en mai 1943, alors que les anglo-américains avaient débarqué à Alger depuis le 8 novembre 1942.

La présence d’officiers anglais à la maison (maman avait loué deux pièces de notre appartement) me rendait très heureuse, maman aussi, je pense. Certes, on souffrait de restrictions alimentaires, de pénurie de charbon, de discrimination, sans commune mesure toutefois avec celles endurées par nos coreligionnaires de France et d’Europe Centrale.

Pour arrondir ses fins de mois souvent difficiles, Maman se chargeait de l’entretien du linge de ses locataires, les officiers anglais, linge qu’elle était censée porter à la teinturerie. Je la revois ruisselant de sueur dans la cuisine. Pour le repassage, elle soulevait, congestionnée, et avec peine deux lourds fers en fonte, qu’elle mettait à chauffer sur le gaz et qu’elle prenait à tour de rôle avec un gant. Elle repassait avec application et effort les chemises de grosse toile kaki et les épaisses vestes d’uniforme qu’elle devait amidonner. Le fer à la vapeur n’existait pas encore hélas ! Je souffrais de voir Maman, dans cet état. Sa santé était déjà précaire. Malgré les travaux épuisants et ses petits moyens, Maman a toujours tenu son rang. Ses hôtes ne l’ont jamais vue en négligé. Elle est toujours restée la "Grande Dame" au port altier que tout le monde pouvait voir en ville.

Ma mère n’avait jamais travaillé à "l’extérieur", je veux dire par là qu’elle n’avait jamais eu un métier dans un bureau ou ailleurs. En fait, elle faisait beaucoup de couture à la maison pour moi et pour

elle- même. Elle nous habillait entièrement. Elle a souvent regretté que les convenances ne lui aient pas permis d’entrer au Conservatoire en classe de comédie. Elle jouait pourtant en amateur. Voilà une photographie d’elle en MASCARILLE dans les « Précieuses Ridicules».

Ma mère Méry ADIDA née Cohen lors de la représentation des précieuses ridicules de Molière, dans le rôle du marquis de MASCARILLE au théâtre de Constantine. Elle se penche vers la pharmacienne Hélène ATTAL, sœur du docteur

André ATTAL.

Elle avait sans aucun doute beaucoup de talent et aurait fait une belle carrière théâtrale si, son oncle Léon ADIDA, dont elle était la fille spirituelle, ne lui avait pas dit : "Je préfère te voir morte plutôt que sur des planches."

C’est probablement pour cette raison que Maman a eu l’indulgence de me laisser faire du théâtre dans une troupe d’amateurs "Les compagnons du vieux Rocher", et des stages d’art dramatique et de musique. Je raflais tous les premiers prix de diction au lycée, ce qui me valut le bonheur d’être choisie lorsque j’étais en classe de première, pour lire des poèmes, lors d'une conférence d’Emanuel Roblès sur Federico García Lorca au Théâtre de Constantine.

Le lendemain de la représentation, j’avais été ravie de lire le compte-rendu dans la Dépêche de Constantine.

"Emmanuel Roblès, grand prix littéraire de l’Algérie, prix populiste 1945, donnait une conférence sur le poète et dramaturge espagnol Federico Garcia Lorca.

Mademoiselle Josy ADIDA, qui apportait son concours à cette conférence, lut, avec goût et intelligence plusieurs poèmes du grand écrivain espagnol."

Cette année 1948 avait été riche en activités théâtrales et musicales. Aussi, le travail scolaire avait été quelque peu relégué au second plan.

En mars, les "Compagnons du vieux Rocher" avaient présenté des scènes du théâtre philosophique contemporain. Dans "Antigone" d’Anouilh, je jouais justement le rôle d’Antigone, la petite noiraude qui se dresse seule face à Créon. Pour clore la saison théâtrale, les "Compagnons" avaient joué les 14 et 15 mai "Le Mariage de Figaro", deux soirées éloquemment évoquées dans la Dépêche de Constantine.

Le mariage de Figaro au théâtre de Constantine

Le mariage de Figaro de Beaumarchais au Théâtre de Constantine.

Josy ADIDA 2ème à gauche dans le rôle de la comtesse. A côté de Suzanne, Jacques LALOUM dans Figaro.

En décembre de la même année, à Sidi Madani, près d’Alger, dans un hôtel niché dans les gorges de la CHIFFA, j’avais suivi un stage d’art dramatique, sous la direction de Geneviève BAÏLAC, qui écrira plus tard et mettra en scène "La famille Hernandez".

Cet hôtel transformé en centre éducatif des mouvements de jeunesse et d’éducation populaire, recevait des peintres, des écrivains, pour des périodes de deux mois. Il nous arrivait de croiser dans un hall, dans un salon, des personnes étrangères à notre stage, sans savoir qui elles étaient. Et, par un curieux hasard, je me retrouvais le soir du 24 décembre avec comme voisin de table le poète Francis Ponge. Il fut charmant et courtois, alors que j’avais eu l’impudence de lui avouer que je n’appréciais pas du tout sa poésie que j’avais découverte dans son recueil « Le parti pris des choses » Ma jeunesse, ma spontanéité avait séduit cet écrivain qui me paraissait un vieux monsieur. Quarante-neuf ans ! J’en avais dix-neuf. Il me fit promettre de lui écrire dès mon retour à Constantine, s’engageant à me répondre. Ce que je fis pour lui présenter mes vœux. Il a tenu sa promesse et c’est ainsi que j’ai en ma possession une lettre de Francis Ponge. Et je peux vous dire, que vu le ton de la lettre, maman qui avait exigé de la lire m’avait interdit de répondre à ce monsieur.

Mes échecs successifs au baccalauréat avaient renforcé mon manque d'assurance. De toutes les façons, mon grand-père ne m'aurait pas permis de faire des études supérieures. Je devais travailler, gagner ma vie, ainsi que celle de ma mère pour la faire vivre. Et donc, le désir de faire une licence de Lettres allait rester enfoui au plus profond de moi. J'ai vécu ce manque comme une frustration. J'avais toutefois eu la chance de pouvoir enseigner le Français à l’école professionnelle O.R.T. (Organisation, Reconstruction, Travail), où j’avais été recruté en 1950, grâce à l’intervention du président de l’école, monsieur Joseph ATTALI, un ami de maman, auprès du Directeur, Monsieur David ALBERSTEIN.

Mes élèves me donnaient beaucoup de satisfaction. Je cite encore mon livre: " Ce m'est une joie de former ces jeunes esprits et de les voir apprécier une fable de La Fontaine dont ils découvrent les subtilités en la mimant, ou une scène du Malade Imaginaire qu'ils prennent plaisir à jouer."

Directeur Romain GOLDBERG et de l’équipe des personnels

enseignants et de service de l’ORT Directeur Romain GOLDBERG et de l’équipe des personnels

enseignants et de service de l’ORT

Sur la photo, en bas de gauche à droite : Georges ZERBIB, enseignant les maths à l'ORT, Adeline Halimi, secrétaire du Directeur, Josy ADIDA enseignant les lettres, Nelly ALLOUCHE, enseignant les maths, Mme ASNARD, la concierge, et X

En haut, debout, de gauche à droite : X, Fernande Halimi, cuisinière, X professeur à l'atelier, Romain Goldberg, le Directeur, Marcel Salerne, professeur à l'atelier, X et X .

Deux élèves, Claude Nakache et Daniel Allouche s'exerçant sur le tour dans l'atelier de l'ORT |

Une salle de classe de ORT

|

Josy Adida sur le perron, ses élèves dans la cour

Toujours passionnée de théâtre, et de musique j’avais mis à profit mes connaissances pour former avec mes élèves un club de théâtre et une chorale.

La chorale de l'ORT, dirigée par Josy

Adida-Goldberg.

Le petit garçon de 5 ans qui chante dans la chorale est son fils Jean Goldberg.

Le théâtre de l'ORT

Les élèves interprètent La complainte du pauvre matelot de Jean Cocteau.

Mise en scène : Josy Adida-Goldberg

Distribution de gauche à droite : Yves Nabet, J.Jacques Zerbib, Elise Taïeb et J.Lellouche.

Que dire de ces années de ma vie à Constantine lorsque je suis enfin sortie d'une adolescence torturée par mes complexes ? Cette ville avait pour moi des frontières très précises. Elle se limitait au nord par le plateau du COUDIAT, en fait par les trois immeubles appartenant à la famille ADIDA, puis descendait au sud par la rue ROHAULT DE FLEURY, pour aboutir par l'avenue Pierre LIAGRE à la place de la Brèche.

Partant de cette place, pour se terminer à la cathédrale, ancienne mosquée, limite du quartier européen et du quartier juif, il y avait la rue Caraman, petite rue étroite bordée sur les deux côtés par des magasins luxueux et des immeubles d’habitation très bourgeois. Le soir, entre six et sept heures, et le dimanche matin, dès la sortie de la messe, cette rue connaissait une animation particulière. C’étaient des allées et venues continuelles de jeunes filles et de jeunes gens qui se cherchaient du regard, s’observaient, se souriaient, se frôlaient en passant. Combien d’idylles s’étaient ébauchées dans la rue Caraman !

Tout ce territoire englobait entre autres le Casino, une vaste brasserie très bourgeoise accotée à un cinéma qu'on pouvait qualifier de chic et au-dessus duquel, la Terrasse des Roses, terrasse en pergola prolongeait une vaste salle des fêtes.

Le Casino, la place Lamoricière, l'allée des deux squares et en haut à droite le théâtre.

Bien sûr, dans mon territoire, il y avait aussi les deux squares de la ville, des deux côtés de l’avenue PIERRE LIAGRE, l’un étant plus populaire que l’autre.

L'allée des 2 squares.

Robert ZAOUI, oncle de Benjamin Stora et David ALBERSTEIN, directeur de l'ORT, encadrant Josy ADIDA

Il y avait aussi le faubourg Saint-Jean, une véritable petite ville dont les deux ou trois rues abritaient bien sûr une bourgeoisie moyenne plus chrétienne que juive. Je vous donne tous ces détails pour mieux vous faire comprendre la petite jeune fille que j'étais jusqu'à mon mariage tardif, le 23 mars 1955 eh ! Oui, j'avais déjà 26 ans, avec Romain Goldberg, un juif ashkénaze. Il était le directeur de l'ORT où j'enseignais, et avait succédé à Monsieur David ALBERSTEIN.

En mariée dans le salon de maman

La culture française était l'unique bain où trempait ma pensée. Aussi, comme la grande majorité de la population juive de la ville, jamais je n'avais pu envisager de quitter l'Algérie lorsque ce qu'on appelait pudiquement les évènements ont commencé en novembre 1954. Mon fils aîné Jean allait venir au monde treize mois plus tard, et ceux que nous nommions globalement "les Arabes" n'existaient pour moi que dans la personne de ROHRIA, notre domestique, et celle de BOUCHAREB, l'homme à tout faire au magasin de mon grand-père, ainsi que dans les marchands de légumes boulevard Victor Hugo ou de Creponnets ses divines glaces au citron sur la place de la Brèche et dont je n’ai jamais retrouvé le goût à Paris, je me garderai d’oublier le marchand de beignets, à l’angle de la rue Pinget.

Vendeurs de Créponnets

place de La Brèche

Marchand de beignets

Dès la première année après la naissance de mon fils, mon statut de femme au foyer ne m’enchantait plus. ROHRIA faisait deux heures de ménage tous les jours et j’avais engagé une jeune Juive de quinze ans, Evelyne, pour sortir Jean les après-midi. Je n’avais pas repris mes activités professionnelles après mon mariage, les dirigeants de l’ORT ayant décrété que je ne devais pas travailler sous les ordres de mon mari. Je décidai alors de postuler à l’Inspection Académique de Constantine. Pour ce faire, il me fallait le Brevet d’Etudes du Premier Cycle. Je me présentai et l’obtins sans difficulté.

Les locaux de l’inspection étaient à cinq minutes à pied de chez moi. J’ai commencé d’y travailler en octobre 1957. Ma mère s’occupait beaucoup de Jean et grâce à elle, je ne m’absentais jamais pour des oreillons ou une varicelle. À l’Inspection Académique, les événements de la guerre d’Algérie et sa "pacification" étaient largement commentés. Les gens devenaient de plus en plus pessimistes et l’affichaient ouvertement. On travaillait peu et, dans chaque bureau, on écoutait les nouvelles diffusées par les transistors apportés sur le lieu de travail.

Aussi, comme tout un chacun, je n'ai perçu la véritable notion de la guerre que lorsqu'elle arrivait à sa fin, en juillet 1961, le jour où mon oncle Léon, le jeune frère de mon père, a été abattu. C’est aussi le 11 juillet de la même année, que j’ai mis au monde ma petite fille Diane.

La chaleur était accablante en ce mois de juillet. Et à l’heure où l’on aurait pu sortir pour trouver un peu de fraîcheur, on était obligé de se calfeutrer chez soi à cause du couvre-feu à dix-neuf heures. La ville était lugubre.

Fin juillet, Romain, mon mari reçut des menaces de mort, à l’école. Maman, aussitôt, se proposa de garder les enfants - Diane n’avait pas encore un mois — pour me permettre de l’accompagner à Alger pour négocier son départ avec la Direction. Ce fut un échec. Mon mari donna sa démission et quitta Paris le 27 septembre 1961 pour Strasbourg où il avait obtenu un poste d’ingénieur.

Bien sûr, de nombreux attentats avaient eu lieu auparavant. L'organisation qu'on appelait l'OAS avait, je dois l'avouer, acquis mon assentiment. C'est vous dire à quel point, à l'époque, je pouvais être loin de tout ce qui fait l'Algérie d'aujourd'hui.

Mon départ avait été prévu pour le 17 décembre 1961. Maman nous accompagnait. Nous avions pris l’avion à OUED HAMIMINE. Jean avait six ans, Diane cinq mois. Je vais vous lire la fin de la première partie de mon livre : Les moteurs de l’avion rugissent, et nous prenons doucement de la hauteur. Sous les ailes de l’avion, c’est ma terre qui s’éloigne, s’enfonce dans un passé, qu’obscurément je pressens irréversible. C’est toute mon enfance, toute ma jeunesse, que je laisse derrière moi. Je tente de cacher à mon fils, à ma mère, les larmes qui mouillent mes yeux… Les ont-ils vues ? Pour la première fois, regardant mes enfants et ma mère, je m’avise que j’emporte avec moi et mes racines, et mes feuilles. Seuls, des nuages me séparent maintenant de ma jeunesse. J’éprouve un sentiment de jamais plus.

En France, ayant passé avec succès plusieurs concours, j’ai gravi plusieurs échelons. Après avoir été chef du service des CAPES, agrégations et concours aux grandes écoles, j’ai terminé ma carrière comme chef du service des bourses à la chancellerie du Rectorat de Paris.

D'avoir écrit cette autobiographie m'a permis d'aller au bout de mon parcours, de faire le deuil de ma souffrance, le deuil de mon père, qui était resté jusqu'alors comme suspendu. Cela m'a aussi permis de me libérer de la tutelle de ma mère et m'a surtout donné la volonté de me réaliser pleinement. A soixante - huit ans, j'ai eu le courage de repasser mon baccalauréat pour enfin entreprendre cette licence de Lettres dont j'avais tant rêvé, et qui plus est, une maîtrise.

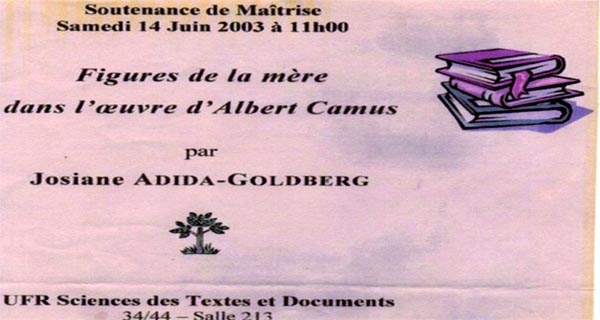

Annonce du mémoire sur Albert Camus

Ce n’est pas un hasard, si le sujet de ma maîtrise a été : La mère dans l’œuvre d’Albert Camus, né comme moi en Algérie. Il se trouve que, il était lui aussi préoccupé par sa mère. Je suis arrivée à vaincre toutes les difficultés, celles d'une mémoire défaillante autant que celles d'une compréhension moins vive.

Je suis aujourd'hui une octogénaire. D'avoir écrit l'histoire de ma vie m'a permis, en dépit de l'acharnement du sort (j'ai perdu ma mère et mon mari la même année en 1980) de retrouver une sérénité que je croyais à jamais perdue. J'ai appris aussi à relativiser les choses, à séparer le bon grain de l'ivraie.

C'est pourquoi, je voudrais aujourd'hui mentionner l'importance dans ma vie de Rolland DOUKHAN qui m'a pour ainsi dire permis de retrouver toute ma judéité, une judéité dépourvue de toute religion, et qui plus est de toute religiosité. C'est d'ailleurs à l'AJHL (Association pour un Judaïsme Humaniste et Laïque) que nous nous sommes retrouvés en 1995.

Avant de terminer, je voudrais vous parler de ma cousine Annie. Je devrais dire ma sœur puisque nous avons été élevées ensemble. Eh ! bien, j'ai éprouvé le besoin, après sa mort, de lui faire réintégrer le Judaïsme dans lequel elle avait baigné dans son enfance et son adolescence, mais qu’elle avait pour ainsi dire délaissé après son mariage avec un chrétien, Claude MARTIN.

Lui ayant rapporté une étoile de David d’Israël, elle avait refusé de l’enlever lors de son séjour à l’hôpital. Alors, avec mon compagnon, qui avait récité le schéma Israël sur son lit de mort, nous avons organisé à la synagogue des Tournelles une cérémonie où elle a été en quelque sorte, baptisée juive. C’était en décembre 2010.

Cette autobiographie a été pour moi, une sorte de thérapie, un moyen d’améliorer mon ego, une distance que j'ai prise avec cette jeune femme qui s'appelait Josiane ADIDA, avec cette femme qui s'appelle Josy GOLDBERG.

J’en sors différente, grandie, même si je n'ai plus l'âge de changer de taille, mais de rapetisser.

• • •

Publié avec l'aimable autorisation de Madame Josy ADIDA-GOLDBERG

|